AI問題作成で効率化|研修テストを自動で作る5ステップ

株式会社C And 代表取締役

企業研修や教育の現場では、適切な問題を作成することが受講者の理解度を向上させる上で非常に重要です。

しかし、問題作成は時間と労力がかかる作業であり、質の高い問題を短期間で大量に作成するのは簡単ではありません。

近年、生成AIを活用した問題作成が注目を集めており、これにより作業の効率化が可能になっています。本記事では、AIを活用した問題作成のメリットや実演、成功させるためのポイントを詳しく解説します。

合わせて読みたい記事はこちら

目次

問題作成にかかる手間と課題

研修や教育プログラムで使用する問題作成には、以下のような課題があります。

問題作成にかかる手間と課題

- ゼロから考えるのが大変

- 適切なレベル・質の問題を作るのが難しい

- 研修ごとに新しい問題を作るのは時間がかかる

ゼロから考えるのが大変

問題を一から設計するには相応の専門知識と創造力が求められます。

特に初めて扱うテーマや内容が複雑な場合には、設問の構成や選択肢の作成に多くの時間と労力を使う必要があります。さらに、同じ研修であっても毎回新しい問題を用意しなければならないケースもあり、それが蓄積されることで担当者の負担はどんどん増していきます。

適切なレベル・質の問題を作るのが難しい

受講者のスキルや知識のレベルに合わせて問題を調整する作業も簡単ではありません。

新入社員向けと中堅社員向けでは求められる知識の深さが異なるため、同じテーマであっても異なる視点からの問題作成が求められます。これに加えて、研修の目的ごとに最適な出題形式や難易度を考慮する必要があり、それらの調整には相当な時間を要します。

研修ごとに新しい問題を作るのは時間がかかる

社内研修の内容は数多くあり、研修ごとに問題を作成しなければならない場面では、担当者の数やスキルによっては大きな課題となります。

このように、問題作成には「時間」「人手」「専門性」という三つの大きなハードルが存在します。そこで近年注目されているのが、生成AIの活用です。AIを活用することで、問題作成にかかる手間や時間を大幅に削減し、教育の質を維持しながら作業効率を飛躍的に高めることが可能になります。

【実演】ChatGPTを使ったテスト作成の手順

ここでは実際に生成AIを使って研修問題を作成します。今回は「ChatGPT」を使用して、問題を作成したいと思います。

ChatGPTを活用したテスト作成の手順

- ①ChatGPTで問題を作成

- ②生成された問題を調整

- ③作成した問題を研修テストとして活用する

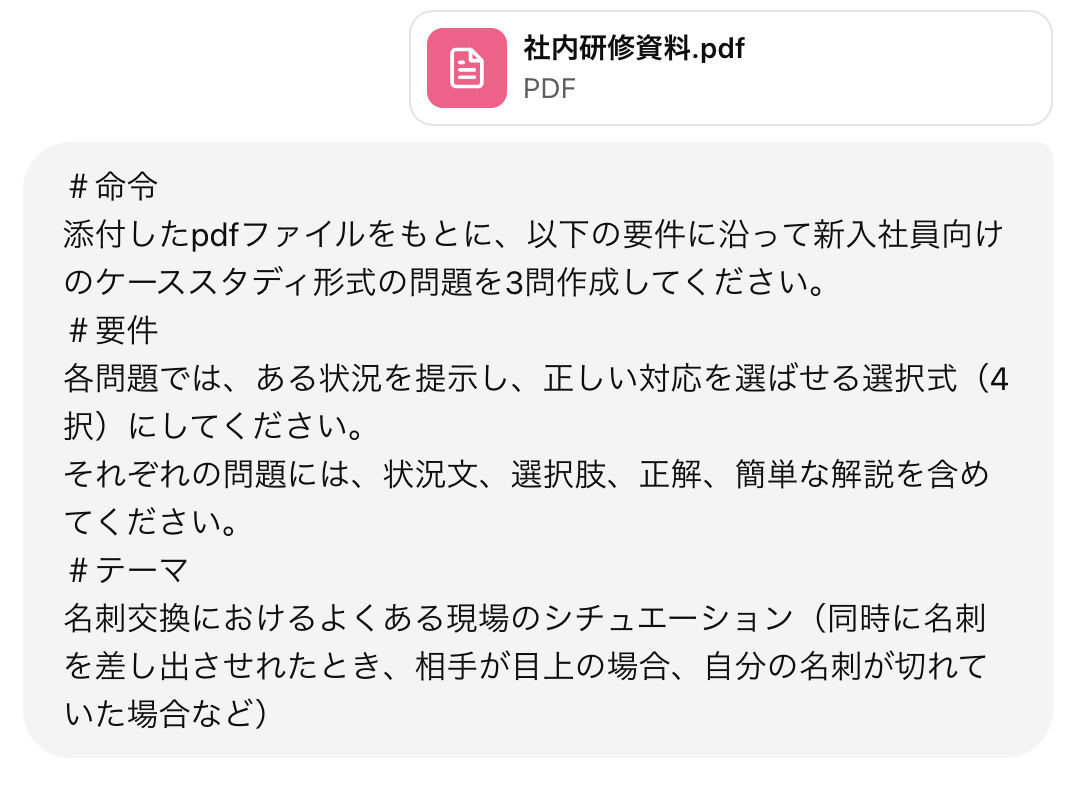

① ChatGPTで問題を作成

まず、ChatGPTに研修資料のPDFやドキュメントファイルをアップロードし、以下のようなプロンプトを入力します。今回は新卒向けの研修資料に関する問題を作成します。作成する際は、「命令」「要件」「テーマ」のように項目ごとに入力したり、対象者や選択肢などの問題形式を具体的に示すことで、より意図に沿った問題を出力してくれます。

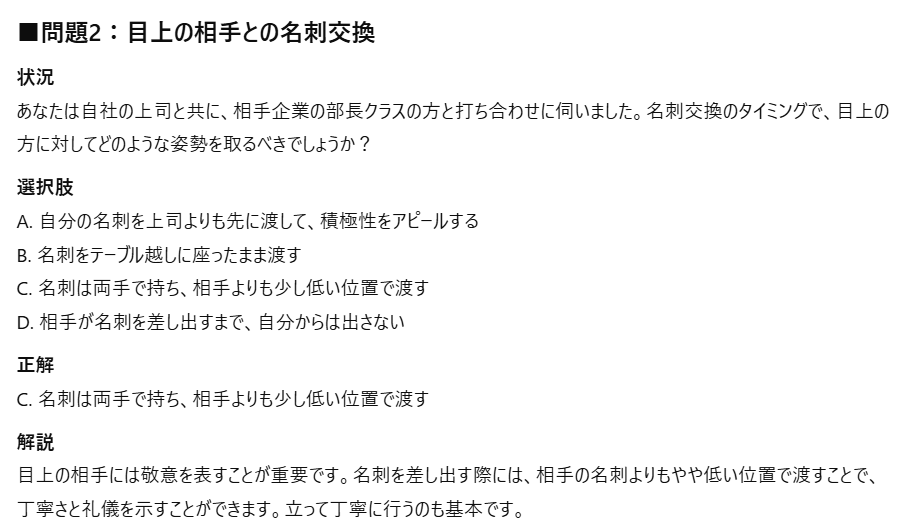

このような入力に対し、ChatGPTは以下のような回答を生成してくれます。

② 生成された問題を調整

生成AIによって作成された問題の設問文や選択肢に、不適切な表現や不自然な内容が含まれていないかを確認し、必要に応じて修正を加えます。また、対象となる社員の経験年数や職種に応じて、問題の難易度や求められるレベルを調整することも重要です。

なお、生成AIには「ハルシネーション」と呼ばれる現象があり、もっともらしい表現であっても、実際とは異なる情報を出力する場合があります。そのため、作成された問題については、事実関係や内容の正確性を人の目で精査し、妥当性を担保することが不可欠です。

③ 作成した問題を研修テストとして活用する

作成した問題をテスト形式で出力できるようにします。今回はGoogle Formsでテストを作成します。

Google Formsの使い方については以下のサイトをご覧ください。

Google Formsで収集した受講者の回答データや正答率をもとに、テストの難易度や内容を調整します。

このように一度問題を作成して終わりではなく、ツールを活用してブラッシュアップを続けることが重要です。

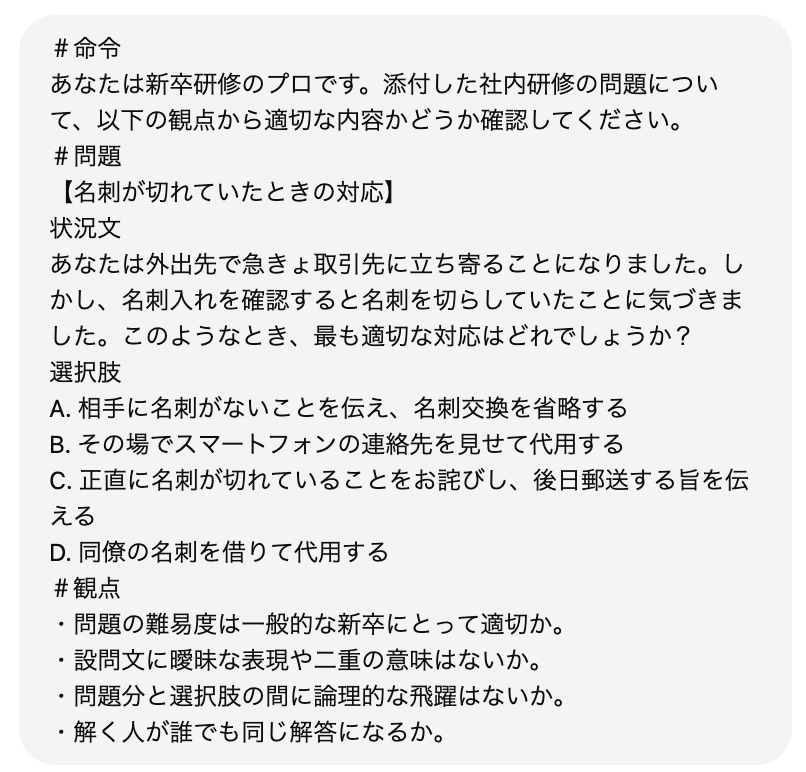

補足:ChatGPTを活用して問題のFBをする方法

作成した問題のFBについてもChatGPTを活用することによって効率的に行うことができます。

具体的には、下記のようにチェックしたい問題と、チェックする観点を入力することでChatGPTがFBを出力します。

このように問題作成だけでなく、品質の確認にもChatGPTは有効的です。活用方法はこれら以外にも様々あるので、様々な用途に使用することがおすすめです。

合わせて読みたい記事はこちら

3. AIを活用した問題作成のメリット・デメリット

近年、生成AIの進化により、研修や教育現場での問題作成の手間が大幅に軽減されています。AIを活用することで、短時間で多様な問題を生成できるようになりました。ただし、メリットだけでなく、適切に活用するためにはいくつかの注意点も存在します。ここでは、AIを活用した問題作成のメリットとデメリットについて詳しく解説します。

メリット

問題作成のスピードが向上

AIを活用すれば、わずか数秒で数十から数百の問題を作成することができます。従来は多くの時間を費やしていた問題作成の工数を大幅に削減できるため、研修担当者は他の業務にリソースを割くことが可能になります。

多様なフォーマットに対応

AIを活用することで、問題作成の自由度が大幅に向上します。選択式、穴埋め式、記述式など、さまざまな形式の問題を自動で生成することが可能です。

従来はフォーマットごとに手作業で作成する必要がありましたが、AIを使えば一つの入力データから異なる形式の問題を簡単に生成できます。

これにより、受講者の学習スタイルに合わせた多様な出題が可能となり、理解の定着を促進できます。

反復学習に最適

AIは同じ内容を異なる表現で繰り返し出題することができます。

例えば、ある概念に関する選択問題を作成した後、記述式の問題に変更することで、受講者が異なる角度から理解を深めることができます。

また、学習の進捗に応じて適切なレベルの問題を自動生成することで、効果的な復習が可能となり、知識の定着を助けます。

過去の研修資料から自動で問題を生成

企業研修や教育プログラムでは、過去の資料を活用することが多いですが、AIを使えばそれらのデータから自動的に問題を作成することができます。

AIは文書内の重要なポイントを抽出し、それに基づいた設問を生成するため、講師が一から問題を考える手間を大幅に省くことができます。

これにより、過去の研修データを有効活用しながら、新たな問題を継続的に提供できるようになります。

デメリット

生成AIの出力をチェックする必要がある

前述の通り、生成AIは優れた問題生成能力を持っていますが、完全に正確とは限りません。時には誤った情報を含んでいたり、不適切な表現が使用されることもあります。

そのため、AIが生成した問題をそのまま使用するのではなく、必ず担当者が内容をチェックし、修正を加えることが重要です。

この確認作業を怠ると、受講者が誤った知識を習得するリスクが生じるため、AIの活用には慎重な対応が求められます。

専門性の高い内容では微調整が必要

法律、医療、ITなどの高度な専門知識を要する分野では、AIが生成した問題をそのまま使用することは適切ではない場合があります。

専門的な内容では、用語の定義や文脈の正確性が重要であり、それらをAIが十分に理解できていない可能性があります。

そのため、専門家がAIの出力を監修し、適切な修正を加えることが不可欠です。AIの生成能力を活用しつつ、人間の知見を組み合わせることで、より高品質な問題を作成することができます。

受講者のレベルに合わせた調整が必要

AIは受講者ごとのスキルレベルを細かく認識することが難しいため、問題の難易度調整が必要です。

例えば、新入社員向けの基礎研修と、経験者向けの専門研修では求められる知識の深さが異なります。

AIが生成した問題をそのまま使用するのではなく、適宜難易度を調整し、受講者の理解度に応じた問題を提供することで、効果的な学習体験を実現できます。

4.生成AIを活用した問題作成を成功させる5つのポイント

1. 研修の目的に合わせたプロンプトを設定する

生成AIを効果的に活用するには、まず最初に「何を作りたいのか」「誰に向けて作りたいのか」といった目的を明確にする必要があります。曖昧な指示では、AIも求めている問題を正しく生成することができません。たとえば「新入社員向けのビジネスマナー研修で使う選択式の問題を3問作成してください」というように、受講対象、研修テーマ、問題形式などを具体的に伝えることで、意図に合った出力が得られやすくなります。

2. AIの出力をチェックし、適切な修正を加える

AIが生成した問題はあくまでも“叩き”であり、内容が正確であるとは限りません。特に専門性の高い分野では、誤った用語の使用や不自然な文構造が含まれることもあります。したがって、AIが出力した内容は必ず人間の目で確認し、誤解を招く表現や不適切な選択肢がないかをチェックする必要があります。人によるレビューを通じて品質を担保することが、安全で信頼性の高い問題作成につながります。

3. 受講者のレベルに応じた問題を作成する

一つのテーマでも、受講者の知識レベルによって求められる問題の難易度は大きく異なります。たとえば、基本的な用語の理解を問う問題は初心者向けですが、応用的な活用方法を尋ねる問題は中・上級者向けです。AIはその区別を完全には理解できないため、出力された問題に対して「この問題は誰にとって適切か?」を判断し、内容や表現を調整することが求められます。受講者にとって無理なく、かつ学習効果のある設問に仕上げるための一手間が重要です。

4. 多様な問題形式を活用する

学習の効果を高めるには、出題形式のバリエーションを持たせることも効果的です。選択式の問題だけでなく、記述式やケーススタディ形式の設問を取り入れることで、知識だけでなく思考力や応用力を問うことができます。AIは複数の形式に対応できるため、入力の工夫次第で幅広い出題スタイルを生成可能です。受講者の理解度や研修の目的に応じて適切な形式を選び、出題の幅を広げることが学習体験を豊かにします。

5. フィードバックを収集し、問題の質を改善する

AIで作成した問題を実際に使って終わりにせず、受講者からの回答結果や感想をもとに継続的な改善を行うことが、効果的な問題作成のカギとなります。たとえば、正答率が極端に高い、または低い問題があれば、難易度や選択肢の見直しが必要です。Google Formsなどのテストツールを活用すれば、回答データの収集も容易になります。実施・改善を繰り返すことで、AIによる問題作成はさらに実用的なものになっていきます。

5. まとめ

生成AIを活用した問題作成は、従来の課題であった作業負担や時間の制約を大きく軽減し、教育や研修の現場に新しい可能性をもたらしています。特に、プロンプトの工夫や出力内容の精査、受講者に応じた調整といった人間の関与を丁寧に重ねることで、AIは有益なツールになります。

また、形式の多様化や継続的な改善にAIを活かすことで、受講者の理解をより深められる設問の設計が可能となり、より質の高い研修運営へとつながっていきます。

生成AIは、ただ使えば成果が出るツールではなく、適切な活用法を見つけることで真価を発揮します。まずは小さなところから試し、AIと人の力を組み合わせた問題作成の運用体制を整えていくことが、これからの教育の質を高める第一歩となるでしょう。

合わせて読みたい記事はこちら

木俣太地

また、前職の株式会社MIXIで培ったブランドプロモーションスキルを活かし、話題化戦略を意識した制作した生成AI活用のアニメCMは、Xにて680万インプレッションを記録。幅広い形で生成AIを活用して、企業の課題解決に貢献。