生成AIはどう勉強すればいい?|学習のコツや具体的な勉強法を徹底解説

株式会社C And 代表取締役

生成AIを正しく学ぶことで、日々の業務効率を大きく改善し、アイデアの質も高められる強力なスキルになります。

本記事では、生成AI学習の進め方を初心者向けの基本から、実務に活かす応用法まで段階的に解説します。さらに、学習に役立つツールや、つまずきやすいポイントへの対処法なども紹介しています。

合わせて読みたい記事はこちら

この記事はPRを含みます

目次

生成AIはどう勉強したらいい?

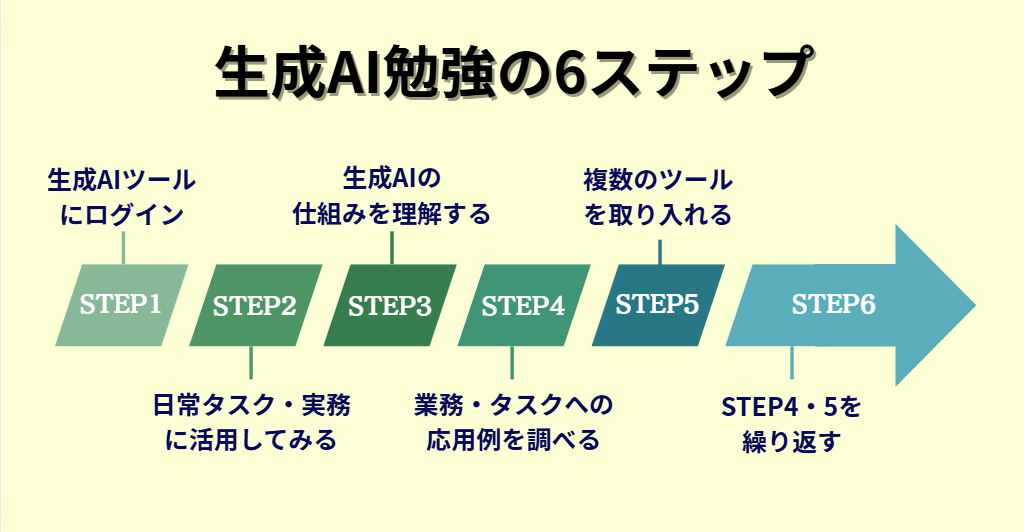

早速ですが、生成AIのスキルを効率よく会得するための学習の大まかなステップをご紹介します。あくまで一つの例として紹介いたしますので、学習の際のご参考にしてください。

参照:X「USUTAKU」

生成AI学習の6ステップ

② 日常タスク・業務に実際に使用してみる

③ 生成AIの簡単な仕組みを理解する

④ 生成AIの応用例を調べ取り入れてみる

⑤ 複数のツールを併用する

⑥ ④と⑤を繰り返す

① 有名な生成AIツールにログインする

まず有名な生成AIツールに正しくログインしましょう。「ChatGTP」や「ちゃっとGPT」のように少し異なるものもあるので、注意が必要です。

② 日常タスク・業務に実際に使用してみる

次に、ログインした生成AIツールを用いてどんなものでもいいので実務や日常のタスクで使用してみましょう。

例えば実務では、メール作成やアイデア出し、コードのエラー修正などです。日常タスクでは、食事会のお店のリサーチ、旅程の作成、検索といったことに用いてみましょう。

③ 生成AIの簡単な仕組みを理解する

実際に使ってみることで、生成AIを使う肌感をつかんだら、生成AIの基本的な仕組みについて学習しましょう。

はじめは勉強という目的よりも、自分のニーズに合わせて気になったものを調べてみると良いと思います。例えば、「もっと自分の意図に合った回答を得るためにどんな工夫をすればいいのか」や「生成AIは回答が間違えていることがあるらしいけど実際どうなの」といった疑問が挙げられます。

このような自分の身近な気になることから深ぼっていくことで、無理なく情報を収集することができます。

④ 生成AIの応用例を調べ取り入れてみる

仕組みを理解する・身近なタスクで使うことができるようになったら、生成AIのさらなる応用例を調べてみましょう。

自分が活用している場面以外に、生成AIが活用できる場面があるかもしれません。調べてみて業務や日常タスクに取り入れることができそうなものは積極的に取り入れてみましょう。

⑤ 複数のツールを併用する

はじめにログインした生成AIツールを様々な業務で活用していくと、次第にそのツールではできないことも生まれてくると思います。

そのような場合は、その不便さを補うことができるツールを導入してみましょう。どんどん使える領域が広くなっていくことで、生成AIに関する視野も広くなっていきます。

⑥ ④と⑤を繰り返す

新しくツールを導入しても、それらではできないこともでてくると思います。そのような場合には再度応用例を調べ、それを実現するために有効な生成AIツールを導入しましょう。

このように④と⑤をサイクルさせて行くことで、生成AIの様々なツールへの知見を得ることができるとともに、応用例を調べることで徐々に最新の情報に触れる機会も増えてくるでしょう。

合わせて読みたい記事はこちら

なぜ生成AIを学ぶべきなのか

近年注目を集めている生成AIですが、意識的に学ぶ必要はあるのでしょうか。結論から申し上げますと、生成AIは意識的に学ぶことで、得られる効果を大きく高めることができます。

生成AIは、メールの添削や情報検索の補助といった日常的な活用から、壁打ち相手としてのアイデア出し、さらにはExcelのマクロ作成サポートなど、業務効率化にも幅広く役立ちます。

実際、多くの業務シーンで活用できる汎用性があり、使い方次第で生産性に大きな差が生まれます。

一方で、生成AIは指示文のちょっとした違いで出力内容が大きく変わるという特徴があります。うまく使いこなすには、適切な指示の出し方や、機能的な特性を理解している必要があります。知らないと引き出せない回答も多いため、学ばずに使うのと、基本的な使い方を学んだうえで活用するのとでは、大きな成果の差が生じます。

生成AIを使いこなすために身に着けるべき要素

生成AIをうまく使いこなすためには、以下のような要素が必要です。学習する際には、以下のような点を身に着けることを意識すると得られる学習効果が高くなります。

生成AIを使いこなすために必要な要素

- プロンプトを上手に作成する

- 生成AIの簡単な仕組みを理解する

- 複数の生成AIツールを組み合わせる

プロンプトを上手に作成する

生成AIを使いこなす上で、プロンプトは非常に重要になります。

プロンプトを上手に作成することで、生成AIの出力が自分の意図に合った形で出力される可能性が高くなります。

例えば、生成AIに役割を与える、要件を細かく指定する、参照イメージがある場合はそれも一緒に載せるなどが挙げられます。

生成AIの簡単な仕組みを理解する

生成AIを使いこなすためには、その仕組みを理解することも重要です。

ここでいう「仕組み」とは、生成AIがどのようなプロセスで回答を出力しているのか、またなぜハルシネーション(事実でない情報の生成)が起こるのか、といった内部の動作原理を指します。

こうした仕組みを理解することで、出力された情報の正誤を適切に判断したり、意図に沿った回答を引き出すためのプロンプト設計など、より効果的な活用方法を自ら導き出せるようになります。

複数の生成AIツールを組み合わせる

こちらは、学習が進んできた時に意識すると良い要素です。

はじめは、自分の使いやすい生成AIツールを使いこなせるようになるほうが重要です。

複数の生成AIツールを組み合わせる目的として、生成AIにはそれぞれ得意なこともあれば不得意なこともあるためです。あるツールでできないまたはやりにくい場合は、複数のツールを組み合わせることで解決できることがあります。

生成AIの勉強には何を使うべき?

生成AIの基本的な仕組みや応用例、使うべきツールといった情報を効率よく収集するために、どんな媒体を活用すれば良いのでしょうか?Business AIでは、以下の3つの媒体を利用することをおすすめしています。

生成AIの学習に用いると良いもの

- YoutubeやXといったSNS

- 生成AI研修やスクールの利用

- 生成AI勉強会などのコミュニティ

YoutubeやXなどのSNS

お金をかけずに生成AIの情報を収集したい方には、YouTubeやXなどのSNSを活用するのが効果的です。

これらのSNSでは、生成AIに詳しい専門家や実践者が、活用方法や最新の動向について日々情報を発信しています。そのため、これから学び始める方はもちろん、ある程度知識のある方にとっても、有益な情報を得られる場となっています。

特にYoutubeは、映像を主体としているため実際に見ながら学ぶことができるため、学習の媒体として非常におすすめです。

また、書籍やWebサイトを使って学習する方法もあります。書籍は一度購入すれば繰り返し学べるというメリットがありますが、内容が期待と異なることや、情報がすぐに古くなってしまう可能性もあるため、選ぶ際には注意が必要です。

生成AI研修やスクールの利用

より確実かつ効率的に生成AIに関する情報を収集したい方や、法人でのスキルアップを目的とする場合には、スクールや研修、セミナーの受講がおすすめです。

YouTubeやXなどのSNSは、無料で利用できる反面、詳細な活用方法を丁寧に教えてくれる人がいないという側面があります。そのためSNSを活用する際は、自ら情報を深掘りしたり、試行錯誤を通じて学んでいく姿勢が必要になります。

一方で、自分一人で学ぶのが不安な方や、より短期間で効率的に学びたい方には、スクールや研修・セミナーの受講が有効です。これらのプログラムは、初学者向けから実務に直結する実践的な内容まで幅広く用意されており、自身のレベルや目的に応じて最適なコースを選べます。

さらに今なら、厚生労働省の助成金制度を利用できる可能性もあるため、研修やスクールを検討するなら今が絶好のタイミングです。おすすめの研修サービスや助成金の詳細については、以下の記事で詳しくご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

▶生成AIの助成金について詳しく見る【スクール向け】

▶生成AIの助成金について詳しく見る【法人向け】

生成AI勉強会などのコミュニティ

こちらは上記2つの中間的な特性を持つものです。Xで情報発信している方や研修サービスを提供している企業が主催している「生成AIコミュニティ」がいくつか存在します。

こちらは、生成AIについて積極的に学びたい方が情報を交換し合ったり、詳しい方から情報を得たりできます。スクールや研修はお金的にハードルが高いけど、詳しい人から話を聞きたいという方には非常に良い場です。

コミュニティの利用は、生成AI研修サービスを提供している媒体ですと、研修を受けることで無料で利用できるものもあります。研修がハードルが高い場合は、単発で参加できるものやサブスク型のものもあるため、そちらの利用がおすすめです。

おすすめの生成AI研修をチェックする

おすすめの生成AIツール3選

先述したように生成AI利用の初期段階では、ある程度名の通ったツールを利用することが有効です。

それらは、性能がある程度担保されている上利用者も多いため何か困った時に情報を得やすいなどのメリットがあるためです。今回は、そんな生成AIツールのおすすめを3つ紹介します。

ChatGPT

基本情報

| 導入コスト | 無料プランあり Pro:$200/月 Team:$25/月 Plus:$20/月 (2025年8月時点) |

| 運営会社 | OpenAI |

| 公式サイト | https://chatgpt.com/ja-JP/overview |

ChatGPTは、Open AI社が提供する対話型生成AIです。このツールはユーザーが非常に多いため、使い方や活用術についての情報が多くあります。

無料でも使用できますが、無料版で物足りなくなった際には、有料プランを利用することで、非常に高性能なモデルの使用も可能になります。このようにChatGPTは、初めて使う方から生成AIをある程度使いこなせる方まで幅広くおすすめできるツールです。

Gemini

基本情報

| 導入コスト | 無料プランあり Pro:2,900JPY/月 Ultra:36,400JPY/月 (2025年8月時点) |

| 運営会社 | |

| 公式サイト | https://gemini.google.com/ |

Geminiは、Googleが提供する対話型生成AIです。Geminiは、Google検索をもとにした情報にアクセスできます。そのため情報検索では非常に良い結果を出してくれます。

またこのツールは、Google Workspaceへの情報のエクスポートもできるため、Google Workspaceを使用している方はこちらを利用することで業務への活用がスムーズにできるでしょう。

Genspark

基本情報

| 導入コスト | 無料プラン:$0(一部アクセス制限あり) Plusプラン:$24.99/月,$239.88/年 (2025年8月時点) |

| 運営会社 | MainFunc Inc. |

| 公式サイト | https://www.genspark.ai/ |

Gensparkは、上記2つと比べると利用者は少ないですが、性能は非常に良いものになります。

こちらは、最近話題の「エージェント機能」も搭載しているため、複数のタスクを自律的に実行してくれます。WEB検索をして情報を収集するといったことも得意であるため、情報の収集などの場面では特に役に立つでしょう。

AIエージェントについて詳しく見る

生成AI学習でつまずいた時の解決策

生成AIについて自分で学習する上で、思うように業務やタスクに役立てられないといった悩みも出てくるでしょう。そんな時に役に立つ可能性のあるソリューションをいくつかご紹介します。

つまずきポイントと解決策

- 思ったような回答が得られない

- 業務に活用してみたが効率化できている気がしない

- 生成AIは嘘をつくといわれて不安で使いづらい

思ったような回答が得られない

生成AIを利用する上で、思ったような回答が得られないなと思ったことはあると思います。

そんな時は、要件を細かくする、回答の形式を指定するといったことをしてみましょう。XなどのSNSでは、これらのポイントを考慮したプロンプトを紹介していることがあるので、まずはそれを真似てみましょう。

もっとイメージに近づけたい場合は、プロンプトを自分なりに改善する・重ねて質問をするといったことを試してみましょう。プロンプト例は本メディアでも掲載しているため、もしよろしければ参考にしてみてください。

プロンプトの例

あなたは○○のプロです。~を以下の要件に沿って回答してください。

#要件

–

–

–

合わせて読みたい記事はこちら

合わせて読みたい記事はこちら

業務に活用してみたが効率化できている気がしない

実際に業務や日常タスクで使っては見たけど、生成AIの力を借りない方が良くない?と思った方は、まだ生成AIを見限るのは早いかもしれません。

新しいものを取り入れる際には、前のやり方の方が早くなってしまうことは多くあります。このように感じた際には、その業務に活用している例がないか探してみてください。もしそれがある場合、それを生成AIで今以上に効率化する可能性があることになります。あった場合実践している人のやり方を真似てみた後に自分なりに改善してみてください。

生成AIは嘘をつくといわれて不安で使いづらい

特に情報の正しさを求めるタスクを保持している方々は、往々にしてこの悩みに直面するでしょう。

そんな場合は、生成AIが得意な領域と不得意な領域を明確にする、嘘をつく可能性を減らすプロンプトを学ぶことが有効です。

生成AIは不得意な領域で嘘をつく可能性が上がります。そのため、それらを学び得意な領域や嘘をつく可能性の低い領域のみで利用することで、その不安を減らすことができると思います。

また、重要な文章に対しては用いず、メール添削といった正誤の確認がすぐにとれる領域のみで利用することも有効でしょう。

まとめ|生成AIを学習して生産性をあげましょう!

今回ご紹介したように、生成AIは少しの差で得られる効果が大きく変わることがあります。そのため、生成AIを正しく学び正しく活用することであなたの生産性を今まで以上に上げることができるでしょう。

もし現在の仕事が忙しくてなかなか時間が取れないといった方や早く学んで周りと差を付けたいといった方にはスクールや研修の受講がおすすめです。

これらは、生成AIに詳しい方々から効率よく正しい情報を得ることができる上、わからないことがあれば聞ける環境も利用できます。今なら助成金を利用して、安く受講できるため絶好の機会です。ぜひ検討してみてください。

おすすめの生成AI研修をチェックする

おすすめの生成AIスクールをチェックする

木俣太地

また、前職の株式会社MIXIで培ったブランドプロモーションスキルを活かし、話題化戦略を意識した制作した生成AI活用のアニメCMは、Xにて680万インプレッションを記録。幅広い形で生成AIを活用して、企業の課題解決に貢献。